تحليل/ علي جزيني

التجارب الأليمة كان لها دور عظيم في صقل منظار النخبة الإيرانية نحو العالم والأميركيّين بشكل خاص، وأدت في النهاية إلى تحقيق اختراقات علميّة في مجال التشويش الإلكتروني والرادارات وأنظمة التوجيه.

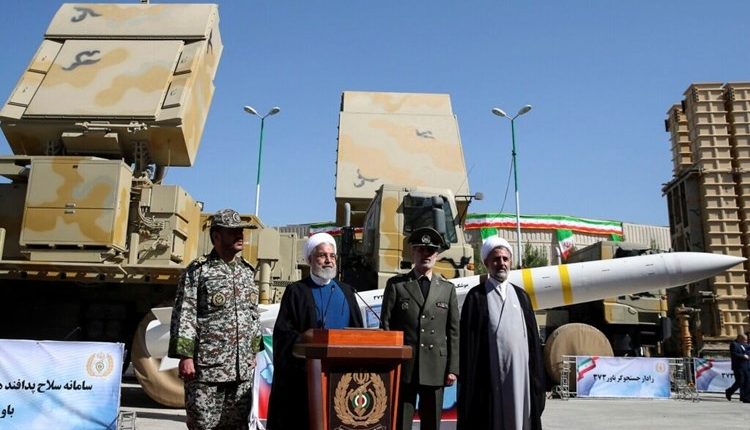

“عندما يطلق العدوّ صاروخاً باتجاهنا، لا يمكننا أن نكتفي بإلقاء خطاب نقول فيه: “سيّد صاروخ”، أرجوك لا تضرب بلدنا وأناسنا الأبرياء. يا أيها السيد المطلق للصاروخ، هل تتكرّم وتضغط زراً لتفجير الصاروخ في الهواء؟”..(الرئيس الإيراني حسن روحاني، 22 آب/أغسطس 2019، من خطاب الإعلان عن منظومة “بافار-373” للدفاع الجوي).

في الثالث من تموز/يوليو 1988، أطلق طرّاد الصواريخ الأميركي “يو إس إس فينسنز” (USS vincennes) صاروخاً باتجاه رحلة طيران إيران رقم 655، المتوجّهة إلى دبي من ميناء بندر عبّاس المجاور. كما هو متوقّع، لم يكن من الصعب على طرّاد حربي إسقاط طائرة مدنيّة، مخلفاً 290 ضحيّة من المدنيين، جلّهم الأعظم من الإيرانيين.

رفضت الولايات المتحدة حتى يومنا هذا الاعتذار عن الحادثة، واكتفت بالتأسف على الضحايا المدنيين، إذ أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش الأب آنذاك: “لن نعتذر عن الولايات المتّحدة الأميركية أبداً. لستُ مهتماً بالحقائق”. وتبع ذلك توزيع الأميركيين بعض الميداليات والشرائط على المشاركين، مكافأةً على هذه البطولة في السنوات اللاحقة، كوليام روجرز الثالث قبطان السفينة، وسكوت لوستيغ الضابط المسؤول عن تنسيق الحرب الجويّة.

حفرت هذه الحادثة عميقاً في الوجدان والوعي الإيراني، ووجدت طريقها إلى الثقافة العامّة والعديد من الأعمال الثقافيّة والفنية. المسألة هنا لم تكن الألم المتأتي من الجريمة فقط، بل ما هو أعمق، أي الإحساس بالعجز، في وقت كانت إيران تخوض حرباً مريرة خلّفت ما خلّفت من الضحايا مع عراق صدّام حسين، وجعلت أي ردٍّ خارج المستطاع.

سبق هذه الجريمة عدوان شنّه الأميركيون على سلاح البحرية الإيراني وبعض المنشآت النفطيّة المدنيّة في نيسان/أبريل من العام نفسه. سمّى الأميركيون هذا العدوان عمليّة “فرس النبي” التي استهدفت منشأتي النفط الإيرانيتين “ساسان” و”سيري”، مدمّرة إياهما، وذلك بعد ادّعاء الأميركيّين بأن الهجوم جاء رداً على تلغيم البحرية الإيرانية لطرق عبور النفط في الخليج وانفجار لغم بفرقاطة أميركيّة.

يومها، حاول الإيرانيّون الردّ بما كان حاضراً جوّاً وبحراً، إلا أن الهجمات لم تكن منسّقة بأي شكل، فلم تتمكّن القوات المسلحة الإيرانية من إغراق أي قطعةٍ بحريّة أميركية. من جهة أخرى، تضرّر قسم كبير من قطع البحريّة الإيرانيّة، فكان أسوأ هذه الخسائر فقدان الفرقاطة الإيرانية “سهند”؛ جوهرة البحرية الإيرانية.

لا تنطلق الجمهورية الإسلامية في إيران في تطوير أسلحتها وصناعتها العسكريّة من مفهوم ردعٍ ميكانيكيّ ماديّ بحت، بل من تجارب أليمةٍ كان لها دور عظيم في صقل منظار النخبة الإيرانية نحو العالم والأميركيّين بشكل خاص. في خطاب آخر لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، برّر رفض دولته التفاوض وفتح النقاش حول المنظومة الصاروخية الأرضية بمقاربة شبه مماثلة لمقاربة روحاني، فقد أعلن أن الإيرانيّين لا يريدون التواجد في زمان ومكان يكونون فيه عاجزين في وجه عدوٍّ يقصف مدنيّيهم وبنيتهم التحتيّة، كما حصل في حرب (قصف) المدن المتبادل أثناء الحرب العراقية الإيرانيّة.

آنذاك، تفوّق الجيش العراقيّ في قدرته على إيلام الإيرانيين على قدرة الإيرانيين أنفسهم بالردّ. كنتيجة لذلك، وصلت القيادة الإيرانيّة بالحديد والنار إلى خلاصةٍ مفادها أن ما يحميك في هذا العالم هو قدرتك الذاتية، وأن القانون والمؤسسات الدوليّة لا تهدف إلا إلى دفع الأمور إلى الوضع القائم نفسه الذي يناسب المهيمن حصراً. كمثال على ذلك، اكتفت محكمة العدل الدوليّة في العام 2003 بإصدار حكم يقول إن ردّ الولايات المتحدة المتمثّل بعمليّة “فرس النبي”، لم يكن متناسباً مع الضرر الذي أحدثه الإيرانيّون سابقاً فقط. في الخلاصة، لم يستفد الإيرانيّون بشيء يُذكر من هذا الحكم.

من تفوّق البوارج إلى الصدمة والتأثير

اكتسب سلاح الجو بمختلف مكوّناته أهميّة متزايدة منذ الحرب العالميّة الثانيّة، معلناً نهاية حقبة الهيمنة عبر البوارج (Battleships)، نظراً إلى دوره الأساسي في الحرب البحرية: الميدان الذي يُسقط فيه المهيمن الصّاعد قوّته الكامنة بسيطرته على زوايا العالم وطرقه التجارية.

أخذ هذا الصعود شكل هيمنة أساطيل حاملات الطائرات (Carrie Based Fleet) على ميدان المعركة، فكانت الأخيرة، إلى جانب أسطول حمايتها الضخم، قادرة على تدمير أسطول العدو عبر طائراتها من مسافات تفوق مدى أي مدفع بارجة آنذاك.

قد يُعزى إلى فقدان الاتحاد السوفياتي في فترة الحرب الباردة هذه القدرة، عدم قدرته كإمبراطورية بريّة هائلة على إسقاط قوّة مشابهة للهالة الأخطبوطية الأميركية حول الكوكب، فهي المنتصرة الحقيقيّة في الحرب العالميّة الثانية. شهدت حرب الخليج الأولى تطبيقاً بالحديد والنار لمفهوم جديد من التدمير وللهدف منه، أي عقيدة الصدمة والتأثير (Shock & Awe). لا تقوم هذه الفلسفة فقط على استعمال القوة بشكل مفرط وفجائي لتدمير العدو وبنيته العسكريّة، بل أيضاً كسر إرادته ورغبته في الاستمرار بالقتال.

طبّقت قوّات التحالف هذا المفهوم عبر كميّات القنابل الهائلة والتقنيات المستخدمة في حملتها الجويّة، مستعيضة عن اشتباك موسّع على الأرض. وبذلك، خرج سلاح جوّ التحالف من دوره التقليدي في القصف الاستراتيجي للمنشآت الحربيّة أو مساندة القوّات، نحو مفهوم أوسع يشمل التأثير في تصرفات العدوّ المفترض ومسار الأحداث، كما تعرّف دوره العقيدة الجويّة البريطانيّة مثلاً.

في المقلب الآخر، لم يكن هناك مفرّ لأي مدافع من إنتاج أو اقتناء السلاح المضادّ للطائرات، الذي أصبح عنصراً متزايد الأهميّة لأي قوّة تحرريّة أو متأخرة تكنولوجياً وإنتاجياً، متى ما أرادت هذه القوّة أن تملك فرصة في مواجهة مفتوحة مع الاستعمار الغربي.

ولا تقتصر فعاليّة سلاح جوّ ما على مجرّد تشغيل الطائرات المتقدمة أو الجيّدة بمعيار العصر، بل إنَّ العوامل المساهمة في تحديد ذلك تمتدّ نحو البنية التحتيّة، كالمطارات وتجهيزاتها، ووسائط الحرب الإلكترونية، والصيانة وتدريب الطيران (ساعات الطيران) وغيرها من العوامل.

هذه العوامل التي تكلّف ثرواتٍ هائلة حسمت تفوّق الغرب في وجه الدول الأفقر في هذا المجال، فكان الحلّ الأسهل والأقلّ كلفة، كما يعبّر شعار القوّات السوفياتية للدفاع الجوي غير الرسمي: نحن لا نطير، ولكننا لا نسمح لغيرنا بالطيران، هو منظومات الدفاع الجوّي. وقد اضطلع الاتحاد السوفياتيّ بدور أساسي في تطوير المنظومات الأرخص وتعميمها حول دول العالم المناهضة للاستعمار والطامحة إلى التحرر في القرن الماضي.

كنتيجة لذلك، حصدت منظومات “سام 2” أو “إس-75” بالتسمية السوفياتية وأخواتها ما حصدت من الطائرات الأميركيّة في حرب فييتنام، حتى وصل عدد الطائرات التي تم إسقاطها إلى ما يزيد على ألفي طائرة بين مروحيّة وثابتة الجناح. هذا الجانب لا يبرز عادة عند الحديث عن تلك الحرب، كما الروايات الثورية التي تتحدث عن حرب العصابات أو هجمات الفييت كونغ في جنوب البلاد، العمق الاستراتيجي للعدوّ.

ومما لا شكّ فيه أن ذلك شكّل ضغطاً هائلاً على البنية العسكرية الصناعيّة حتى لقوّة بحجم الولايات المتّحدة، إذ إنها كقوة إمبرياليّة لم تملك مسرحاً واحداً لفرض هيمنتها، بل كانت فييتنام وجنوب شرق آسيا مجرّد ساحة واحدة ضمن العديد من الساحات التي كان على القوّات الأميركيّة أن تحتفظ فيها بجهوزيّة دائمة. ولا يمكننا الاستهانة بدور حرب الدفاع الجويّ في إجبار الولايات المتّحدة على قرار الانسحاب من تلك المنطقة، مخلّفة وراءها جثث حوالى 10% من سكّان فييتنام آنذاك.

مع الوقت، سرعان ما أصبحت أجيال “سام” القديمة الموجّهة راداريّاً أكثر عرضةً للتشويش الإلكتروني، نظراً إلى تطوّر التقنيات الغربيّة المضادّة لها. اتخذت الدول الغربيّة من هذه المنظومات أحد التحديات الرئيسية الواجب مواجهتها، في محاولة لإعادة فرض التفوّق الجوّي الشامل.

تتبدّى معالم ذلك في الفرق الشاسع في أداء هذه المنظومات بين حربي الـ73 واجتياح لبنان في العام 1982 في منطقتنا، رغم أن الفارق بين التاريخين لم يتجاوز سنوات قليلة. شهدت حرب تشرين إسقاط العشرات من طائرات الفانتوم والميراج الإسرائيلية باستخدام صواريخ “سام 2،3 و6” الموجّهة راداريّاً (سنكتفي هنا بالتسمية الغربيّة للمنظومات).

من جهة أخرى، تمكّنت القوّات الإسرائيلية في حرب البقاع شرقي لبنان من إبادة بطاريات الصواريخ السوريّة المنصوبة في السهل. كانت المشكلة الأساس في أن هذه البطاريات، الثابتة بمعظمها، تعتمد تقنيّات يسهل التشويش عليها باستخدام الوسائط الحديثة المحمولة جوّاً على طائرات “الأواكس” (AWACS).

يعود ذلك لاعتماد رادارات البطاريات الأقدم من “سام” على تقنية تكبير الموجات الراداريّة عبر الأنابيب الفارغة (Cavity Magnetron) بعكس رادارات الحالة الصلبة الحديثة، حجم هذه الأنابيب لم يسمح بإرسال عددٍ كبير من الموجات الراداريّة ولا تغييرها بسرعة. حسناً، بماذا قد يفيد ذلك؟ .

إنه يفيد بأن مبدأ التشويش يعتمد على إرسال موجة مضادة بنفس تردّد الموجة المرسلة، توقع أنظمة الرادار بالحيرة والخطأ. يمكننا تشبيهه بالفرق بين الحواسيب الأولى التي كانت تشغل غرفاً كاملة وتستهلك كميّة طاقة تكفي لإنارة مدينة صغيرة، وبين الحواسيب الحديثة الموجودة على مكاتبنا وفي هواتفنا الذكيّة وتعتمد تقنيات الحالة الصلبة، وهي تفوق الأولى في القدرة والكفاءة. مهّد لهذا التطوّر اكتشاف ما يسمى بالشبه موصلات (Semiconductors) في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، المكوّن الأساسي لجميع الإلكترونيّات الحديثة.

الحرب الإلكترونيّة: تمهيد قصير

سأحاول الابتعاد قدر المستطاع في هذه الفقرة عن التعقيدات التقنيّة الإلكترونية، إلا أنني لا أجد مهرباً من شرح بعض المفاهيم الأساسيّة التي ستساعدنا في عرض وفهم أهميّة الاختراقات العلميّة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في هذا المجال:

تتمتّع شبه موصلات “زرنيخيد الغاليوم” (GaAs) بأفضليّة ساحقة على مثيلاتها من السيليكون (Si) من ناحية القدرة التوصيليّة والفاعليّة في تقنيّات الموجات الكهرومغناطيسيّة، ما حكم بأن تكون المكوّن الأساسيّ في رادارات الحالة الصلبة الحديثة (Solid State Radar).

الكلفة هنا أعلى بالتأكيد، وإنتاجها صعب. لذلك، يستخدم السيليكون بشكل أكبر في السّلع الاستهلاكيّة، كالحواسيب والهواتف الذكيّة وغيرها. تنقسم رادارات الحالة الصلبة إلى نوعين رئيسيّين: مصفوفة المسح الإلكتروني السلبي (PESA) ومصفوفة المسح الإلكتروني الإيجابي (AESA) الأحدث.

الفرق بين النوعين يكمن في أنّ البيسا (السلبية) تعتمد على مصدر واحد صلب للموجات الراداريّة، يتمّ توجيه موجاته عبر قنوات متغيّرة، تسمح بإطفاء وتشغيل القنوات بحريّة أو حتى تأخير بعضها، والتداخل بين الموجات (Interference) يسمح بتوجيه الرادار نحو زوايا كان يصعب مسحها من دون تحريك الرادار القديم نفسه ميكانيكيّاً.

ولتقريب الصورة، فلنتخيّل تداخل موجات سطح الماء بعد رمي حجر في البركة. لم تسمح عمليّة التداخل هذه بتحكّم أكبر بالرادار فحسب، بل وبقدرته على القيام بمهام متعددة في وقت واحد: كمسح مكعب جويّ، ورصد هدف، والاشتباك مع آخر.

من جهة أخرى، تكمن أهميّة رادارات الإيسا (الإيجابية)، إضافةً إلى كل ما سبق، في أنها تملك مصادر متعدّدة للبث بعكس المصدر الواحد، وهي تسمى الخلايا. يعني ذلك أن كلّ خليّة صلبة رادارٌ قائم بنفسه يبثّ على تردّد خاص به.

بما أنَّ التشويش يفترض معرفة تردّد الموجة التي يعمل عليها العدوّ لإرسال أخرى مماثلة، تصبح هذه العمليّة بغاية الصعوبة متى ما أصبحت الحزمة مكوّنة من مئات أو آلاف التردّدات، وليس من واحدة. كما يُصبح مجرّد إدراك أنّك تتعرض للرصد أو الإغلاق الراداريّ عمليّة صعبة، بحكم صعوبة تصفية (filtering) هذه الموجات من كميّة الضوضاء في الخلفيّة. يُمكننا تشبيه الموضوع بمحاولة فهم ما يحاول أن يقوله لك صديقك في الطرف الآخر من التظاهرة مثلاً.

في حالة رصد الموجة المرسلة من قبل الطائرة، وتمكّن رادار الإنذار الخاصّ بها من معرفة وجود رادار معاد، أو في حال تمكّن “بود” (Pod) التشويش من التقاط تردّد الموجة المرسلة، ما على الرادار المرسل إلا تغييرها بكل سهولة وسرعة. من دون هذه الأنواع من الرادارات وأنظمة التوجيه، فإن أكثر المنظومات الدفاعيّة تقدّماً، كـ”الإس-400″ أو الأجيال الأحدث من “إس-300″، تصبح مشابهة إلى حد كبير لـ”سام 2”.

في ضوء ذلك، يصبح مدى الصاروخ وسرعته عاملاً أقل أهميّة بالمقارنة مع قدرة توجيهه وإيصاله نحو الهدف، فـ”الإس-200″ الذي تملكه سوريا منذ الثمانينيات، يمتلك سرعة ومدى مشابهاً للصواريخ الأحدث، إنما عجز عن توفير مظلّة جوية كافية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على سوريا في السنوات الأخيرة. بالطبع، فإنّ ذلك يعتمد أيضاً على جغرافية سوريا وموقع لبنان وجباله، إذ يعطي أفضلية لسلاح الجو الإسرائيلي.

يشبه الرّمي على الطائرات الحديثة بصواريخ الجيل الأقدم في كثير من الأحيان استعمال الجزائريين أو المصريين لمدافع الكرة الحديديّة في أواخر القرن التاسع عشر ضدّ البوارج الإنكليرية أو الفرنسيّة الغازية: هم لن يصيبوها فحسب في أغلب الأحيان.

…………………………………………….

-

دراسة بحثية تحليلية نشرها الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، في مدونته الخاصة، ونقلها عنه موقع الميادين نت.